Factoring e Definition of Default: una cifra che cambia tutto

Nell’estate 2025, l’EBA ha proposto l’estensione da 30 a 90 giorni del periodo di “past due tecnico” per il factoring, riconoscendo la specificità del settore rispetto ai prestiti bancari. La modifica evita classificazioni errate a default e rappresenta un primo passo verso una regolamentazione più adeguata. Restano però criticità sui crediti verso la Pubblica Amministrazione, ancora penalizzati.

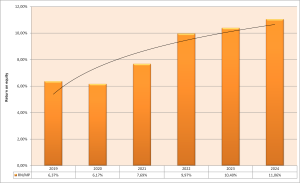

L’estate del 2025 resterà nella memoria degli operatori del factoring, non solo per il rinnovato dinamismo del mercato (che da luglio ha ripreso vigore dopo un primo semestre sottotono), ma soprattutto per la pubblicazione, il 2 luglio, del documento di consultazione con cui l’EBA propone l’aggiornamento delle proprie linee guida sulla definizione di default (“DoD”), in attuazione del mandato affidatole dal CRR3.

Sebbene il mandato menzionasse esplicitamente il tema del “distressed restructuring”, l’EBA ha ritenuto di rivalutare il trattamento del factoring (anche su spinta dell’EU Federation for the Factoring and Commercial Finance Industry – EUF) e, in seguito a interlocuzioni approfondite fra l’Autorità e la Federazione, ha incluso, nel documento posto in consultazione, una modifica molto cara al settore del factoring, ovvero l’estensione del periodo di past due tecnico (già previsto nelle attuali linee guida) da 30 a 90 giorni.

L’importanza di questo avvenimento è duplice e non si esaurisce nella modifica in sé.

Da un lato, rispondendo alle richieste del settore, EBA concede ai factor il tempo necessario per verificare le ragioni del mancato pagamento, al fine di evitare l’errata classificazione a default di debitori solvibili.

Questa modifica, così piccola dal punto di vista materiale (di fatto, nel testo viene modificata una sola cifra!), è invece di enorme importanza per i factor italiani ed europei: l’impatto della DoD sul factoring (con l’esclusione della Pubblica Amministrazione) ha riguardato la sfera operativa più che l’effettiva classificazione a default delle controparti, richiedendo l’attivazione delle azioni di gestione debitori in tempi strettissimi al fine di evitare che il debitore, i cui debiti commerciali siano stati acquistati pro soluto, possa essere classificato come deteriorato in funzione di possibili ritardi nei pagamenti delle fatture, trascinando inoltre l’intera posizione bancaria del soggetto. Con questa modifica, EBA allunga i tempi a disposizione dei factor per l’individuazione delle fatture problematiche e delle ragioni dietro al mancato pagamento, allineandoli alle reali scadenze operative.

Dall’altro lato, la novità – forse ancora più importante – è il riconoscimento, da parte di EBA, che il factoring è “speciale”: ad esso non si possono applicare, inalterate, le regole che funzionano per i prestiti bancari, ma occorre invece applicare regole specifiche che riconoscano le peculiarità del credito commerciale e, in funzione di queste, adattino opportunamente i principi prudenziali per tenerne conto.

Proprio questa appare oggi la sfida principale per la regolamentazione prudenziale: coniugare il perseguimento della massima sensibilità al rischio con la necessità di semplificare l’impianto normativo, che appare oggi come un quadro assai complicato in cui si intrecciano norme primarie, secondarie, tecniche, orientamenti di vigilanza a livello europeo e nazionale, ecc…

Nel caso del factoring, la normativa prudenziale non sempre ha mostrato attenzione riguardo alle peculiarità del prodotto, finendo talvolta per penalizzarlo eccessivamente nel confronto con altre tipologie di finanziamenti.

La DoD è uno dei principali esempi in cui l’applicazione delle regole che funzionavano per i crediti bancari ha creato distorsioni nel caso del factoring. Se la proposta di aggiornamento di EBA attualmente in consultazione potrà risolvere la maggior parte dei problemi nei casi in cui il debitore è un’impresa, nulla è cambiato per il caso in cui il debitore è un ente pubblico.

I crediti commerciali acquistati verso la PA italiana appaiono fortemente penalizzati dagli orientamenti assunti dalle Autorità europee e nazionali, con tassi di NPE ancora superiori al 20% nonostante l’assenza di perdite in questo segmento.

Su questo punto, da tempo l’Associazione insiste sull’opportunità di dare rilevanza alla durata effettiva dell’esposizione, misurata dalla scadenza definita contrattualmente con il cedente e utilizzata per tutti gli altri profili del framework contabile e prudenziale, e sulla necessità di dare concreta attuazione alle misure di flessibilità previste dagli stessi orientamenti EBA nel caso di impedimenti e restrizioni legali al pagamento da parte degli enti pubblici. Peraltro, la consultazione stessa introduce alcune nuove rigidità per il not notification e per altre situazioni particolari connesse al rapporto di factoring.

Il settore del factoring sostiene, da sempre, come il prodotto presenti una LGD significativamente più bassa di quella regolamentare: trattarlo come un’esposizione “generica” e “unsecured” significa non coglierne la natura a basso rischio e autoliquidante. Occorre quindi individuare modalità opportune per riconoscere la trilateralità del rapporto nella normativa prudenziale anche per le banche e gli intermediari che adottano il metodo standardizzato, tramite un “risk weight” dedicato, e più basso, e/o approcci alternativi come, ad esempio, l’utilizzo della ponderazione applicabile al debitore nel pro solvendo o il ricorso all’approccio per transazione per i crediti commerciali acquistati pro soluto.

La consultazione EBA rappresenta quindi una tappa fondamentale in questo percorso: non si tratta solo di una cifra che cambia da 30 a 90, ma di un primo e forte segnale di attenzione verso il factoring e le sue peculiarità da parte dell’Autorità Europea.

Tuttavia, questo risultato non può e non deve essere fine a sé stesso, ma piuttosto deve diventare la pietra angolare su cui costruire un nuovo percorso di riflessione sulla normativa, un percorso che, auspicabilmente, porterà il factoring ad uscire da un’asimmetria regolamentare che ne ha frenato lo sviluppo e a veder riconosciuta, anche a livello prudenziale, la sua natura di prodotto sicuro, flessibile e strategico per le imprese italiane ed europee.